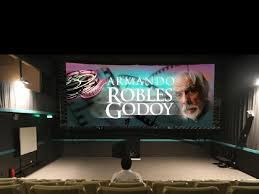

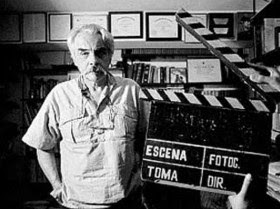

Final filme del maestro Armando Robles Godoy, trabajo que clausura la que es muy probablemente la andadura cinematográfica más brillante que nuestro país ha podido producir, un auténtico compendio de todas las preocupaciones artísticas, obsesiones, miedos y, en suma, la vida misma del director. Una cinta que llamó cierta atención, y quizás más de la cuenta, en el hecho que el cineasta dejó de trabajar para esta su última creación con el formato tradicional de filmación, renunció a un rodaje propiamente, para grabar en formato digital, la tecnología, el nuevo milenio, había alcanzado a nuestro querido Armando. Para esta oportunidad el cineasta nuevamente se convierte en autor completo de su obra, escribe el guión de la película, que, como el título nos va desvelando, nos hablará sobre amor, pero no cualquier amor, sino amores mutilados, amores imposibles, truncados o inalcanzables, rozando la enajenación incluso. Se configura un bello relato de las vicisitudes que atraviesan unas personas en tres circunstancias distintas, una reportera que va a entrevistar a un personaje al que aborrece, pero de quien se terminará enamorando y teniendo intensos y repetidos encuentros sexuales; un infante recibe clases de piano de un hombre, el infante a su vez es prohibido por sus padres de frecuentar a su abuelo; una joven mujer tiene una obsesión, casarse con un monaguillo, un joven religioso, y le pide incansablemente el milagro a San Antonio. Evidentemente impregnada por las revoluciones de la tecnología y del nuevo formato escogido para filmarse, la cinta no deja de tener todos los elementos propios del cine de Robles Godoy, todos los elementos que el conocedor de su obra sabrá identificar y apreciar plenamente.

Un hombre (Javier Echevarría), sentado frente a su computadora, al amanecer, no ha sido capaz de escribir nada, mientras una mujer, (Mónica Sánchez) rememora una vivencia; vemos al niño Sebastián (Kenji Torres Mur), tocando el piano, luego está junto a su abuelo. La mujer recuerda cómo se le asignó tener que entrevistar al sujeto inicial, poeta a quien ella desprecia. Veremos después a Isabel (Vanessa Robbiano), joven que, inverosímilmente, dialoga con su pequeña imagen de San Antonio, le pide que le haga el milagro de casarse con un seminarista. Se acerca la entrevista, mientras Sebastián aprende con su maestro (Enrique Victoria), e Isabel continúa pidiendo insistente su milagro, habla con San Antonio. Los padres de Sebastián le prohíben que pase tiempo con su abuelo, pero el niño no obedece; la entrevista se da, la reportera ve al poeta que detesta, y tienen una instantánea atracción. Por su parte, la persistente Isabel parece recibir lo que pedía, conoce a su seminarista, pone de pie a su figura de San Antonio, para luego descubrir que es el propio santo (Giovanni Ciccia). El maestro de piano tiene a su vez incesantes visiones de un fantasma femenino (Gianella Neyra), con quien finalmente tiene un contacto. Reportera y poeta tienen sexo, Isabel hace lo propio con su Antonio, el abuelo de Sebastián muere. Es el final, el poeta termina de escribir, una carta a la reportera; Isabel y Antonio se van juntos.

Robles Godoy comienza su última película de una forma a la que nos tiene acostumbrados, y así veremos las imágenes iniciales, como suele ser usual en Robles Godoy, que nos proporcionan un collage audiovisual, y debidamente bien encuadrado, con una perspectiva central, observaremos a unos amantes de aspecto fantasmagórico, se nos muestra también un poderoso e intenso incendio -el filme por cierto está dedicado el verídico incendio que años atrás devastó el Teatro Municipal de Lima-, y una mujer desnuda que está sentada frente a un piano, pero no ejecuta, todo esto acompañado por imágenes urbanas. Como se dijo, esta fue la primera -y única- cinta que Robles realizó con el formato digital, renunció a las latas con metros de película y a los formatos de 35 mm, y ciertamente el nuevo formato escogido proporciona otro aspecto, más pulido, de mayor nitidez al acabado final comparado con obras previas -algo no demasiado difícil si recordamos las dificultades de mantenimiento y preservación de los anteriores trabajos de Robles Godoy-, y en líneas generales, ciertos efectos visuales convierten a la presente película en indiscutiblemente su obra más moderna, algo obvio, sí, pero que debe tratarse con cuidado, debido a aspectos que más adelante mencionaré. Observamos asimismo un atractivo coqueteo teatral, reservado a las secuencias en que los padres comen con Sebastián, prohibiéndole en una oportunidad ver a su querido abuelo, pues la madre tiene sospechas de la exacta naturaleza de esa relación, y es a esas secuencias de restricción, de rigor prohibitivo, que se le asigna ese tratamiento teatral. En ese lóbrego ambiente la oscuridad lo plaga todo, no hay luz dice la madre, y lo único que vemos en ese umbroso ambiente es la mesa, los padres discutiendo, y el niño sollozando, y hasta un público que aplaude, una característica apreciable a la hora de acercarse al arte que uno realiza, es como mirar desde lejos y reflexionar sobre la actividad, en este caso el arte, que se ejecuta, es una característica asimismo común a muchos otros grandes realizadores internacionales, y algo acorde con la dedicatoria de la cinta. Esto de cierto modo se complementa con Robles Godoy dándose una suerte de auto guiño, se graba a sí mismo en la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos -donde dicho sea de paso se formó quien escribe-, donde departe junto al poeta sobre la problemática y decadencia de la cinematografía actual, y de la identidad de nuestro arte cinematográfico en el Perú; otra vez, vemos al maestro hablar sobre su arte desde adentro de su arte, la madurez alcanzada por el cineasta es evidente.

Otro de los temas, o características, capitales de toda la creación cinematográfica de Robles Godoy se hace presente, y por supuesto que no podía ser de otra forma: la mezcla de dos espacios distintos, tanto pasado y presente, como realidad y sueño, y onirismo. Para nadie que conozca la obra de Armando será esto sorpresa, ni mucho menos, sino más bien una obviedad, es algo indisoluble de su creación artística esa tendencia suya a disolver líneas divisorias de espacio-tiempo, y de realidad-alucinación, era pues inevitable que sucediera una vez más en esta cinta, y el maestro nuevamente deambula entre ambos mundos con una soltura solo al alcance de los dómines. Es esta cinta un bello compendio, como se dijo líneas arriba, de muchas de las preocupaciones y obsesiones del director, como artista y como ser humano, apreciaremos entonces su particular concepción de soledad (véase Sonata Soledad (1987), su cinta inmediatamente previa, si bien lejana cronológicamente, estrechamente vinculada en cuanto a temas y tratamiento), otro de sus temas capitales, la soledad de todos los personajes, hambrientos de amor, pero finalmente solos, aislados, separados de todo en su hermetismo; y por supuesto la religión, retratada de un modo bastante más obvio, pero no por ello menos atractivo, y veremos la obvia alegoría de Adán y Eva, Isabel y Antonio, juntos y desnudos, y en ese sentido, es impresionante el enfoque que Robles Godoy hace de este tópico. La joven obsesa tiene sexo con el santo, le brinca encima, lo convierte en un ser carnal, terreno, lo despoja de su calidad de santidad, ya no vemos al cineasta dudar, o debatir recordando viejas experiencias a la religión ligadas, ahora nos muestra un pintoresco boceto de su concepción, de su reflexión de religión, en el mundo actual, fundida pues con la enajenación, con lo carnal; vemos otra vez al cineasta reflexivo. Otro elemento también siempre presente en el cine de Armando, viene a ser la carga sexual, carga en este caso dejada para el final, en la que mucha carne se observará, intensos coitos, desnudeces plenas, Vanessa Robbiano, Giovanni Ciccia, entreverados en intensas y carnales circunstancias. Pero si una secuencia merece párrafo aparte, si el maestro deja para el recuerdo su apetito sexual visual en su máxima expresión, es con la reportera y el poeta, Mónica Sánchez literalmente se entrega en cuerpo y alma a su labor actoral, Javier Echevarría únicamente es un acompañante -privilegiado por cierto-, pues la fémina se vuelve una fiera, configurando una secuencia referencial en cuanto a secuencias de sexo en el cine se refieren.

Prosiguiendo en esa línea, Gianella Neyra se convierte en la encarnación del amor, pero también del deseo, de la carne, ella es una suerte de omnipresente personaje, ella deambula por todos los escenarios del filme y en los más diversos papeles y situaciones. En un filme que desborda sensualidad y plasticidad, ella se nos presenta, entre otras muchas cosas, como vendedora de fruta, ella misma es un fruto, fruto carnal, que se huele, que se saborea, el simbolismo es bello, y la veremos además como oficial de policía, son solo algunas de tantas apariciones suyas, y a través de fotos también se hará presente. Ella pues lo impregna todo, sentada encima del piano mientras su admirador, o recordador, toca, la musa inspiradora e inalcanzable ocupa situación significativa, a la vez que el admirador toca la triste balada del amor pasado, del imposible amor, "Debo decirte adiós", letra y música por cierto obras del propio Armando; la potencia en el apartado musical termina de configurarse con la inclusión de gigantes musicales de la talla de Mendehlsonn, o Bach y su hermosísimo cello, fuerza musical que termina de encuadrar la cinta. El filme contiene algo que a mi juicio sí podemos considerar novedoso en el arte de Armando, y viene a ser la dosis cómica en el filme, encarnada básicamente en la figura de Isabel, y veremos a Vanessa Robbiano en singulares circunstancias, ella está completamente enajenada, obsesa con su milagro, por momentos inocente, por momentos tonta, de algo no hay duda, de su intensidad, de su fuego, de su carnalidad, husmea bajo la túnica del santo, pone de cabeza a la figura religiosa, y ella, junto al maestro de piano, es uno de los conductos hacia lo irreal, hacia el onirismo, fornicando intensamente con San Antonio, fundiendo éste la realidad y la fantasía del director. Ese otro elemento, ese otro conducto entre un mundo y otro es pues el maestro de piano, que se debate entre la realidad urbana y las alucinaciones de su fantasma, él, el introvertido y sensible artista, que a través de su música y letra nos va diagramando mucho del filme, nos introduce en su propia psiquis, jugando con la melodía, con el relato, con la plasticidad del mismo, con los personajes, teniendo finalmente un contacto con esa fantasmagórica materialización, él e Isabel son los pilares que nos guían en la travesía entre ambos mundos, el universo de Robles Godoy.

Para terminar de redondear ese apartado, constituye el personaje de Gianella Neyra, el fantasma anónimo, asimismo parte de la secuencia a mi juicio más hermosa del filme, el maestro de piano finalmente se encuentra y contacta con su omnipresente recuerdo, y nos habla sin palabras, como los mejores cineastas nos hablan, se nos muestra esa circunstancia, en el cementerio, lugar que nos insinúa algo, pérdida, pasado, lejanía y cercanía se reúnen, lo inalcanzable por fin se hizo alcanzable, la imagen, el sonido, el paquete audiovisual se convierte en todo, prescindimos de las palabras, no las necesitamos, el cine no tiene en la palabra un ladrillo indispensable para la construcción, y con unos agradables encuadres, agradables planos generales, zooms y travellings diversos, y un abundante verde, apreciamos a la irreal pareja al fin junta, en el cementerio, probable símbolo de su separación, ellos se toman la mano… quizás el amor no es tan imposible después de todo. En cuanto a figuras, repetidas veces nuestro cineasta nos mostrará atardeceres, ocasos, puestas de sol, tan sencilla como potente belleza, y nuevamente hallamos poderoso simbolismo, Armando Robles Godoy nos habla, nos habla por supuesto en su lenguaje, audiovisualmente, esos atardeceres nos hablan de alguien que ha recorrido ya mucho camino, alguien que siente ese atardecer como una cálida y tierna imagen de su vida, de su actualidad. Como detalle agradable, vemos que Sebastián, tras haber ya aprendido bien y dominar el piano, toca con soltura, para después, junto a su abuelo, mostrársenos otro ocaso, una vida va culminando, pero otra va empezando, la posta ha sido pasada. Asimismo el filme desliza un tibio homenaje a Chosica, tierra que vio al propio director dar algunos pasos, donde conoció a su esposa, y a donde regresó décadas después, para corroborar con cierta tristeza los notables cambios que había sufrido la localidad. El director impregna pues a su obra de su propia vida, de su propia humanidad, algo que siempre dota al arte de mucha mayor fuerza, le insufla esa fuerza que la eleva a algo más que una mera obra de arte. Quisiera terminar señalando el tema antes aludido, es la forma en que más de una vez he leído cómo se juzga esta cinta debido al soporte en que se filmó, el digital, la forma en que se critica que Armando la haya producido en formato digital, en vez del tradicional soporte, celuloide, inclusive se le atiza que CONACINE, la entidad reguladora de la actividad cinematográfica en el Perú, le otorgó un premio para filmar justamente en celuloide, cosa que Armando no hizo. Armando se arriesgó, experimentó, él es una figura única en el firmamento cinematográfico peruano, su decisión no me parece desacertada, no me parece que naufrague su proyecto por esa elección, mala o buena; me parece una cinta bella la ahora comentada, el compendio artístico de una de nuestras mayores luminarias artísticas, y en cuanto a cine, la mayor. Una lástima que tantos críticos locales, desde Ricardo Bedoya, hasta Desiderio Blanco, pasando por otros autores, no le concedan la grandeza debida. Armando Robles Godoy nos abandonó físicamente hace unos años, pero nos deja para siempre su legado artístico, a través del cual nos hablará para siempre, y que tiene en este trabajo un hermoso corolario. Hasta siempre, maestro.

Director: Armando Robles Godoy

Intérpretes: Mónica Sánchez, Javier Echevarría, Gianella Neyra, Enrique Victoria, Vanessa Robbiano, Jaime Lértora, Delba Robles.

Película completa:

Reseña escrita por Edgar Mauricio

5

comentarios