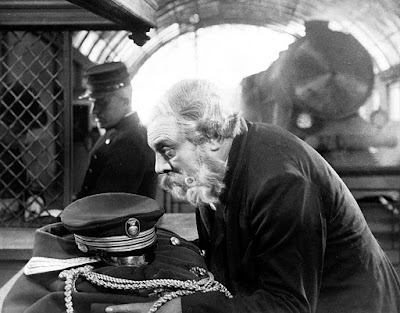

En un pequeño pueblo de París, Marie y Jean son una pareja de enamorados que deciden partir hacia París, quedando citados en la estación de tren. Repentinamente, el padre de Jean muere y éste no llega a tiempo de avisar a Marie. Ella lo espera y creyéndose engañada, parte sola. Un año después, el destino volverá a reunirles en la ciudad de la luz; ella se ha convertido en una dama ociosa siempre dispuesta a divertirse en fiestas de lujo. Jean, como un humilde pintor que vive con estrechez en compañía de su madre. Ambos se siguen amando, a pesar del tiempo transcurrido, pero Marie duda si volver con Jean en la pobreza o disfrutar del lujo fácil que le proporciona Pierre, su amante (Adolphe Menjou). Así, ambos se casan pero la situación se hace insostenible para Jean, que, humillado por Pierre, se suicida. Marie, se unirá entonces a la madre de Jean y, junto a ella, regresa al campo para purgar sus pecados recogiendo niños huérfanos en una granja.

Una mujer de París es la primera película de Charles Chaplin producida con entera libertad para su nueva firma United Artists, que habría creado con D. W. Griffith y los actores Douglas Fairbanks y Mary Pickford, donde deja su habitual comicidad y el mismo personaje de Charlot para interpretar tan solo un papel de extra. Chaplin consideró a este trabajo como su primer film serio, alejándolo lo máximo posible del personaje del vagabundo. Su idea era realizar un film dramático para satisfacer a su amante durante nueve años, la actriz Edna Purviance (Marie) que debutó en este film como actriz dramática.

Así, entre agosto y noviembre de 1922, Chaplin comenzó a escribir un esbozo de argumento, ya que rodó la película sin un guión previo, fiándose más de su intuición, a medida que filmaba las escenas. En un principio, el drama iba a titularse "Destino" o bien "La mujer inmortal". Durante un año y medio estuvo rodando escenas de forma seguida, según la historia se iba desarrollando, alto totalmente inédito en aquel tiempo. Este largo período de tiempo se debió al continuo cambio en los diseños de producción, siendo éste el primer film en utilizar un decorado de cuatro paredes y techo, para dar sensación a los actores de estar dentro de una auténtica casa y hacer que se sintieran más cómodos.

La historia, contada en 82 minutos, posee cierto toque feminista, impropio de aquella época. Con una trama sencilla, llena de sensibilidad artística y humana, ofrece una sátira de la vida cotidiana de los felices años veinte, centrándose en el mundo urbano y déco parisinos. Utilizando la elipsis con gran ingenio creador, consigue una pureza de estilo y, a la vez, concibe unos personajes plenos de autenticidad y perfectamente ambientada, a pesar de estar rodada en estudios. Una mujer de París fue también la primera cinta muda en utilizar la ironía y la psicología. El propio Chaplin en su autobiografía, a firmaba: "Algunos críticos afirman que la psicología no podía expresarse en la pantalla muda; que una acción clara como, por ejemplo, el héroe apretujando bellas damas contra troncos de árboles y aspirándoles hasta las amígdalas, o bien el tirarse sillas a la cabeza en las escenas de riñas, eran sus únicos medios de expresión. Una mujer de París, fue, por lo tanto, un reto."

Tras su estreno, se le consideró la película más importante realizada hasta el momento, debido a su gran revolución técnica y artística dentro del cine silente, recibiendo grandes elogios de directores consagrados como Lubitsch. Adolphe Menjou se convirtió en una estrella de la noche a la mañana; pero Edna Purviance no salió tan airosa del film. Sin embargo, el público no estaba dispuesto a prescindir de la diversión que les proporcionaba el personaje de Charlot y, a pesar de que se avisaba al comienzo de la proyección que "en la película no trabaja Charles Chaplin", Una mujer de París fue un considerable fracaso comercial.

Además, debido a sus atrevidas escenas de sexo, en especial una multitudinaria orgía, y al aparente cinismo de los personajes principales, el largometraje fue prohibido en quince estados del país. Así que decidió esconder este trabajo y retirar todas las copias de la circulación. En 1976, Chaplin decidió rescatar los negativos de su film y volver a presentarlo al público con una nueva banda sonora creada por él mismo.

Director: Charles Chaplin.

Intérpretes: Edna Purviance, Carl Miller, Adolphe Menjou, Lydia Knott, Betty Morrisey,Malvina Polo, Clarence Geldart, Charles K. French.

Escena:

1 comentario